在日常生活和临床实践中,皮肤瘙痒是一种常见的症状,可能由多种原因引起,包括干燥、过敏、感染或某些疾病(如糖尿病、肾衰竭)的并发症,对于因皮肤瘙痒而感到不适的患者,选择合适的药物治疗至关重要,本文将详细介绍治疗皮肤瘙痒的常见药物及其作用机制,旨在为患者和医疗专业人士提供科学、全面的参考信息。

一、外用药物

1. 皮质类固醇(Corticosteroids)

皮质类固醇是治疗皮肤瘙痒最常用的外用药物之一,具有抗炎、抗过敏和免疫抑制作用,根据药物强度不同,可分为弱效、中效和强效三种,弱效皮质类固醇如氢化可的松(Hydrocortisone),适用于儿童及敏感区域(如面部、皮肤皱褶处)的短期治疗;中效类如氟轻松(Fluocinolone),适用于大多数成人患者的长期管理;强效类如倍他米松(Betamethasone),适用于慢性、顽固性皮肤病,使用时需注意避免长期大范围使用,以免引起皮肤萎缩、毛细血管扩张等副作用。

2. 抗组胺剂(Antihistamines)

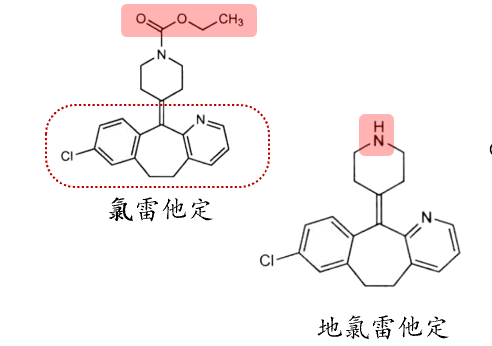

抗组胺剂通过阻断组胺受体,减少过敏反应,从而缓解瘙痒感,常见的外用抗组胺剂包括苯海拉明(Pheniramine)软膏和氯雷他定(Loratadine)乳膏等,这类药物通常用于轻至中度瘙痒,且对皮质类固醇有禁忌或不耐受的患者,值得注意的是,某些抗组胺剂可能引起局部刺激或过敏反应,使用时需谨慎。

3. 保湿剂(Moisturizers)

对于因皮肤干燥引起的瘙痒,保湿是基础且重要的治疗手段,市面上的保湿剂种类繁多,包括乳液、霜剂和油膏等,它们通过在皮肤表面形成保护层,减少水分蒸发,从而缓解干燥和瘙痒,选择时需根据患者年龄、肤质及气候条件进行个性化选择,并注意避免含有刺激性成分的产品。

二、口服药物

1. 抗组胺药(Oral Antihistamines)

除了外用抗组胺剂,口服抗组胺药也是治疗皮肤瘙痒的常用方法,相比外用药物,口服药物能更全面地控制由过敏引起的全身性瘙痒,第二代抗组胺药如西替利嗪(Cetirizine)、氯雷他定等,不仅止痒效果显著,而且较少引起嗜睡等副作用,适合需要日常工作和学习的患者,对于严重或顽固性瘙痒,可能需要联合使用其他药物或增加剂量。

2. 抗抑郁药(Antidepressants)

某些抗抑郁药如阿米替林(Amitriptyline)和去甲替林(Nortriptyline),因其具有镇静和抗胆碱能作用,也被用于治疗因神经病变或精神因素引起的慢性瘙痒,这类药物通常在睡前服用,以减轻夜间瘙痒对睡眠的影响,但需注意其可能引起口干、便秘、嗜睡等副作用,使用时需遵医嘱调整剂量。

三、其他治疗方法及注意事项

1. 局部麻醉药(Topical Anesthetics)

局部麻醉药如利多卡因(Lidocaine)乳膏,能暂时缓解由神经病变引起的剧烈瘙痒感,它们通过在皮肤表面形成一层保护膜,减少神经末梢的刺激感,这类药物仅能提供短期缓解,且长期使用可能引起皮肤依赖性或过敏反应,因此应严格遵循医嘱使用。

2. 免疫调节剂(Immunomodulators)

对于某些慢性皮肤病如特应性皮炎(Atopic Dermatitis),免疫调节剂如他克莫司(Tacrolimus)和匹美莫司(Pimecrolimus)被用于减少炎症反应和改善皮肤屏障功能,这些药物通过调节免疫系统功能,减少瘙痒感并促进皮肤愈合,但它们可能引起局部刺激或感染风险增加,使用时需特别注意个人卫生和遵医嘱使用。

四、综合治疗与预防措施

治疗皮肤瘙痒时,应采取综合治疗策略,包括药物治疗、生活方式的调整和环境的改善,保持皮肤湿润、避免过度洗澡和摩擦、穿着柔软透气的衣物、保持室内适宜的温湿度等都是预防和缓解瘙痒的重要措施,对于因疾病引起的瘙痒(如糖尿病、肾衰竭),积极控制原发病也是关键所在。

治疗皮肤瘙痒的药物种类繁多,从外用皮质类固醇、抗组胺剂到口服抗组胺药、抗抑郁药等,每种药物都有其特定的适应症和副作用,在选择和使用这些药物时,必须根据患者的具体情况、病情严重程度及可能的并发症进行个体化治疗方案的制定,加强患者教育,提高自我管理能力,结合生活方式调整和环境改善措施,是提高治疗效果、减少复发率的重要手段,在专业医生的指导下合理用药,是确保患者安全、有效缓解皮肤瘙痒的关键所在。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...