在医疗领域,医院感染管理一直是确保患者安全、维护医疗质量的重要环节,近年来,随着医疗技术的进步和患者对医疗服务要求的提高,医院感染管理的重要性愈发凸显,为了有效控制医院感染事件的发生,国家卫生健康委员会(原卫生部)于2009年发布了《医院感染管理办法》,其中对住院床位总数与感染防控的关联提出了明确要求,本文将深入探讨这一管理办法的背景、内容及其对现代医院运营的深远影响。

一、背景与意义

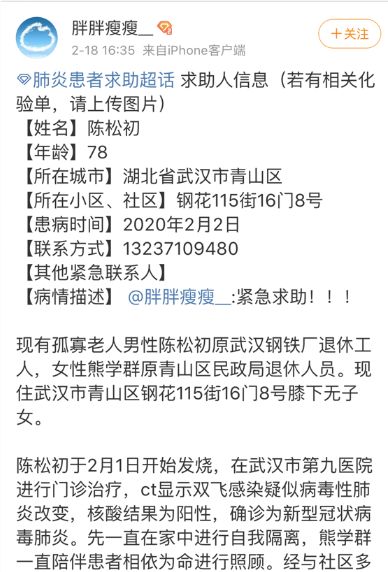

随着全球范围内医疗服务的普及和人口老龄化的加剧,医院作为提供医疗服务的重要场所,其内部环境复杂、人员流动频繁,成为细菌、病毒等病原体传播的高风险区域,据世界卫生组织(WHO)报告,每年因医院感染导致的额外死亡病例数以百万计,给患者、家庭乃至社会带来沉重的经济和心理负担,加强医院感染管理,特别是对住院床位总数的合理规划与控制,成为提升医疗服务质量和患者安全的关键措施。

二、管理办法的核心要求

《医院感染管理办法》中明确规定,医院在规划住院床位总数时,需综合考虑以下因素:

1、服务人口与需求:根据所在地区的服务人口数量、疾病谱变化及医疗服务需求预测,合理确定医院的床位规模,这要求医院在制定发展规划时,不仅要考虑当前需求,还要有前瞻性,预见未来可能的变化趋势。

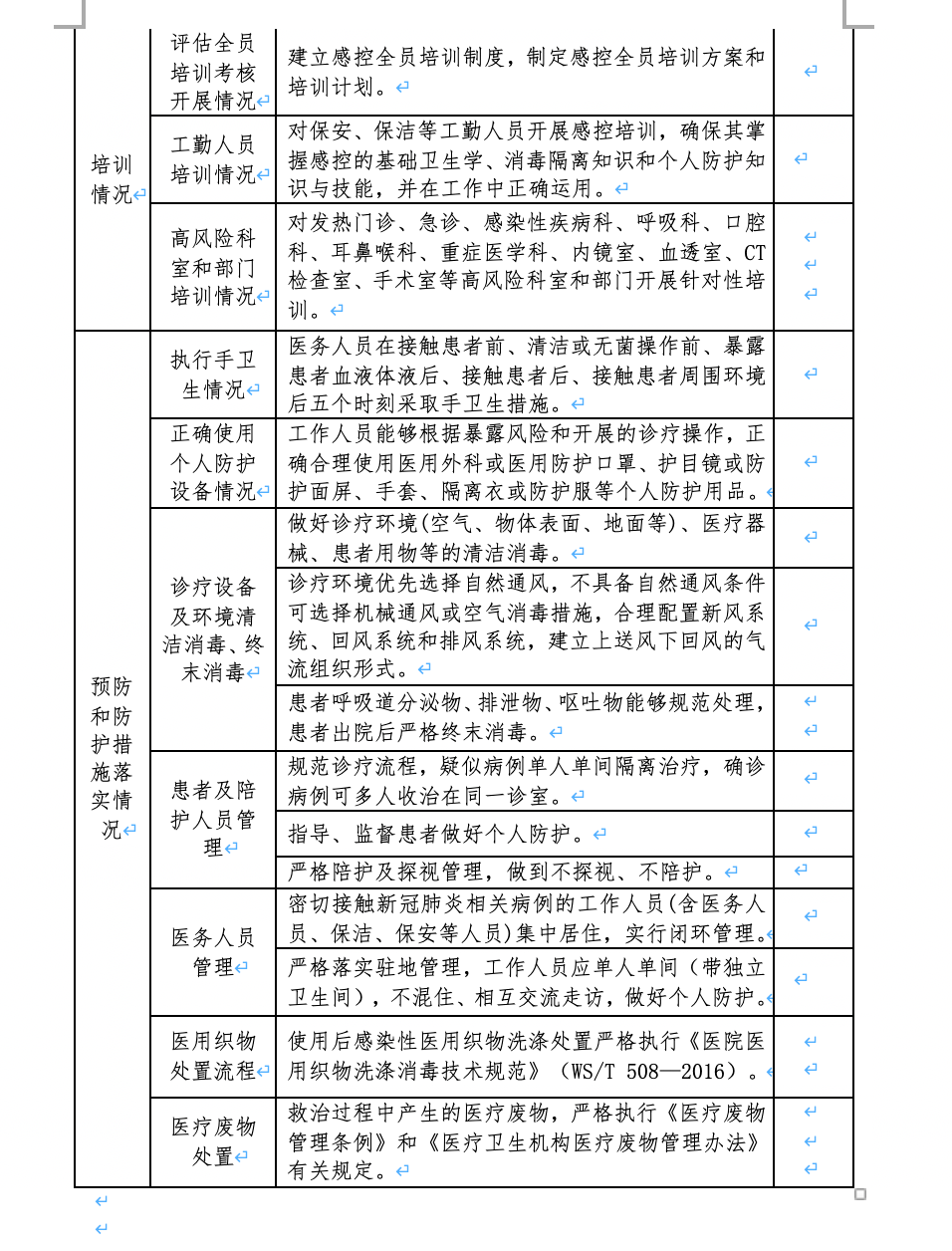

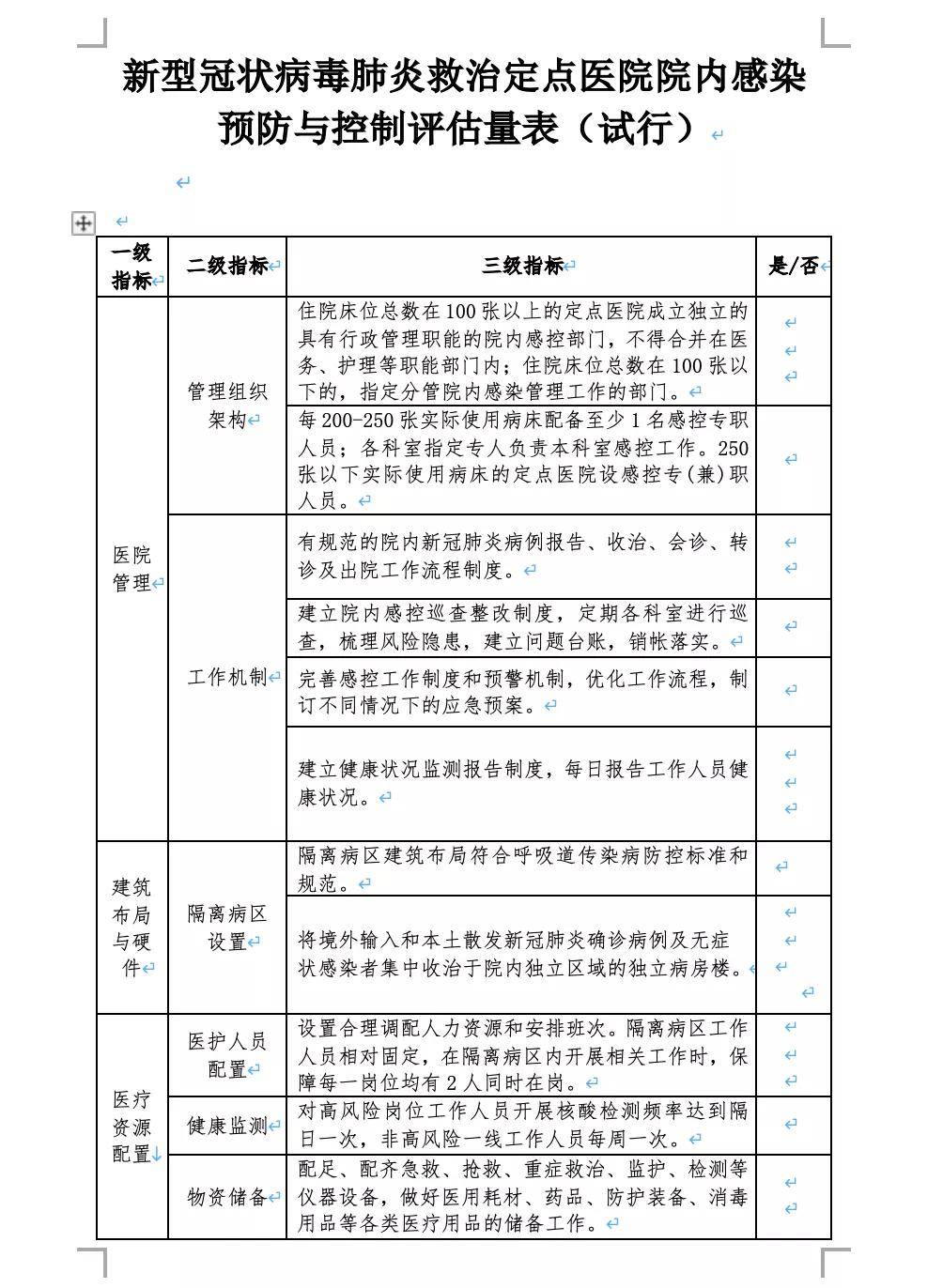

2、感染防控能力:每所医院应具备与其床位规模相匹配的感染防控设施和人员配置,这包括但不限于独立的隔离病房、高效的空气净化系统、充足的消毒供应以及经过专业培训的感染控制团队,特别是对于传染病高发区域或特定传染病疫情期间,更需加强床位总数的灵活调整和有效隔离措施。

3、资源利用效率:在确保感染防控的前提下,医院应优化资源配置,提高床位使用效率,这包括通过信息化建设实现患者流动的动态监控、合理排班减少交叉感染风险等措施,以实现“精而有效”的医疗服务模式。

三、具体数值要求与实施策略

根据《医院感染管理办法》的精神,虽然该办法并未直接规定一个具体的住院床位总数数字作为“硬性指标”,但明确指出医院应依据自身实际情况和上述原则制定具体实施方案,一般而言,大型综合医院(如三级甲等医院)的住院床位总数多在500张以上,而基层医疗机构或专科医院的床位设置则相对较少,值得注意的是,无论床位规模大小,每家医院都需确保其床位总数与感染防控能力相匹配,具体可参考以下实施策略:

定期评估与调整:医院应建立定期的床位使用效率和感染防控效果评估机制,根据评估结果及时调整床位布局和资源配置。

强化人员培训:定期对医护人员进行感染控制知识和技能的培训,确保每位员工都能熟练掌握并执行相关操作规范。

智能化管理:利用物联网、大数据等现代信息技术手段,实现患者信息、物资管理、环境监测等的智能化、精准化管理,提高感染防控的效率和准确性。

患者教育与参与:加强患者及其家属的感染防控知识教育,鼓励其积极参与个人防护和病区环境维护,形成良好的医患共治氛围。

四、挑战与展望

尽管《医院感染管理办法》为医院感染管理提供了基本框架和指导原则,但在实际操作中仍面临诸多挑战,如资源分配不均、人员流动性大导致的防控难度增加、以及部分医院对感染管理重视程度不足等,随着医疗技术的不断进步和政策的持续完善,医院感染管理将更加注重科学化、精细化和智能化发展。

技术创新应用:如智能消毒机器人、空气净化系统等新技术的应用,将极大提升医院感染防控的效率和效果。

政策法规完善:预计未来将有更多针对不同类型医院的详细指导性文件出台,为各级医疗机构提供更加具体、可操作的执行标准。

国际合作交流:加强与国际医疗机构的交流与合作,学习借鉴国际先进的感染管理经验和技术,提升我国医院感染管理的整体水平。

《医院感染管理办法》对住院床位总数的合理规划与控制提出了明确要求,这不仅是对患者安全的承诺,也是对医疗质量提升的追求,通过科学合理的规划与执行,我们有望构建一个更加安全、高效的医疗服务环境,为患者的健康保驾护航。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...