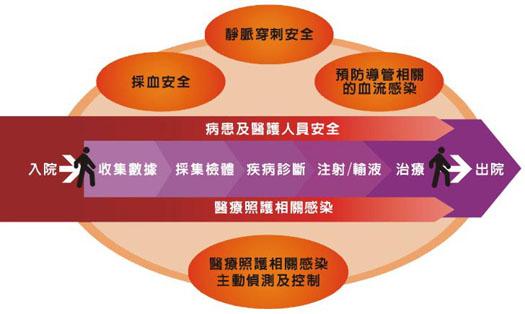

在医疗领域,医院感染(又称院内感染)一直是影响患者安全与医疗质量的重要问题,随着医疗技术的不断进步和患者对医疗服务期望的日益提高,有效控制医院感染已成为医疗机构不可忽视的挑战,为了保障患者、医护人员及探访者的健康安全,制定并执行一套科学、全面的《医院感染管理办法》显得尤为重要,本文将通过PPT的形式,从医院感染的定义、重要性、防控措施、培训教育、监督与评估等方面,全面阐述如何构建一个安全、高效的医疗环境。

一、医院感染的定义与分类

1. 定义:医院感染,是指在医疗机构内或通过医疗服务过程中,因各种原因导致的患者或医务人员的感染,它不仅包括因接受诊断、治疗、护理过程中获得的感染,也涵盖因医疗器械、药品、环境等因素导致的感染。

2. 分类:根据病原体来源和感染发生地点,医院感染可分为内源性感染(由患者自身携带的微生物引起)和外源性感染(由外部环境或他人传播的微生物引起),按感染部位划分,则有呼吸道、泌尿道、手术切口等多种类型。

二、医院感染防控的重要性

1、保障患者安全:减少因感染导致的并发症和死亡率,提升患者满意度。

2、维护医护人员健康:降低医护人员因职业暴露而感染的风险,保障其身心健康。

3、提升医疗质量:有效的感染控制措施能减少不必要的医疗费用支出,提高医院整体运营效率。

4、促进医疗安全文化:通过严格的感染控制,体现医疗机构对医疗安全的高度重视,增强患者及社会对医疗机构的信任。

三、医院感染的防控措施

1. 环境管理:

- 保持诊疗区域清洁,定期通风换气,使用高效消毒剂对高频接触表面进行消毒。

- 确保手术室、产房、重症监护室等高风险区域的环境卫生标准高于其他区域。

- 实施垃圾分类管理,特别是医疗废物的处理,防止交叉感染。

2. 手卫生:

- 强化手卫生教育,确保每位医护人员掌握正确的洗手方法和使用手消毒剂的时机。

- 在关键区域(如病房入口、诊疗台旁)设置手卫生设施,并保持充足的手卫生用品供应。

- 鼓励患者及家属在接触医护人员前后进行手部清洁。

3. 消毒与隔离:

- 根据不同病原体的特性,制定科学的消毒隔离措施,确保医疗器械、手术用品等达到安全使用标准。

- 对疑似或确诊的传染病患者实施隔离治疗,防止病原体传播。

- 定期对空气、物体表面进行微生物监测,及时调整消毒策略。

4. 抗生素使用管理:

- 实施抗生素分级管理制度,避免滥用和不合理使用抗生素导致的耐药性问题。

- 鼓励医护人员根据药敏试验结果选择抗生素,减少无指征用药。

- 开展抗生素使用监测与评估,及时调整用药方案。

四、培训与教育

1. 定期培训:组织全院范围内的医院感染防控知识培训,包括但不限于手卫生、个人防护装备使用、消毒隔离技术等。

2. 新员工教育:对新入职的医护人员开展岗前培训,确保其了解并掌握医院感染防控的基本原则和操作技能。

3. 持续教育:通过在线学习平台、研讨会等形式,为医护人员提供持续的医院感染防控知识更新和技能提升机会。

五、监督与评估

1. 监督机制:建立由院感科牵头的多部门协作机制,定期对医院各科室的感染防控措施执行情况进行监督检查。

2. 评估与反馈:定期对医院感染情况进行统计分析,评估防控效果;对发现的问题及时反馈给相关科室和个人,并督促整改。

3. 应急响应:制定医院感染突发事件应急预案,明确应急处置流程和责任人,确保在发生医院感染事件时能够迅速、有效地应对。

医院感染防控是维护医疗安全的重要一环,它关乎每一位患者的健康恢复和医护人员的职业安全。《医院感染管理办法》的制定与执行,不仅是对法律法规的遵循,更是对生命尊重的体现,通过科学的管理手段、严格的执行力度以及持续的教育培训,我们能够构建一个更加安全、高效的医疗环境,为患者的康复之路保驾护航,让我们携手共进,为打造零感染的医疗环境而不懈努力!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...