在当今快节奏的生活中,失眠已成为许多人的困扰,据世界卫生组织(WHO)数据,全球约有三分之一的人口受到不同程度的睡眠障碍影响,而治疗失眠的药物作为缓解症状的常用手段,其选择与使用显得尤为重要,面对市场上琳琅满目的安眠药、镇静剂等,患者往往感到困惑:哪个治疗失眠的药物最好?本文将从科学角度出发,结合药物特性、副作用、适用人群及个人化治疗策略,为您解析治疗失眠药物的优劣,并指导如何做出最佳选择。

一、了解不同类型的治疗失眠药物

治疗失眠的药物主要分为以下几大类:

1、苯二氮卓类药物(Benzodiazepines, BZDs):如地西泮(Valium)、阿普唑仑(Xanax)等,是最早用于治疗失眠的药物之一,它们通过增强GABA(γ-氨基丁酸)的抑制作用来减少神经元活动,帮助患者快速入睡并延长睡眠时间,BZDs易产生依赖性和次日宿醉效应(即服药后第二天出现头晕、乏力等症状),长期使用还可能导致认知功能下降。

2、非苯二氮卓类药物(Non-benzodiazepines, NBZDs):如唑吡坦(Ambien)、扎来普隆(Sonata)、扎尔则克(Zaleplon)等,属于新一代安眠药,相比BZDs,NBZDs的依赖性较小,次日宿醉效应也较轻,且半衰期短,更适合短期使用。

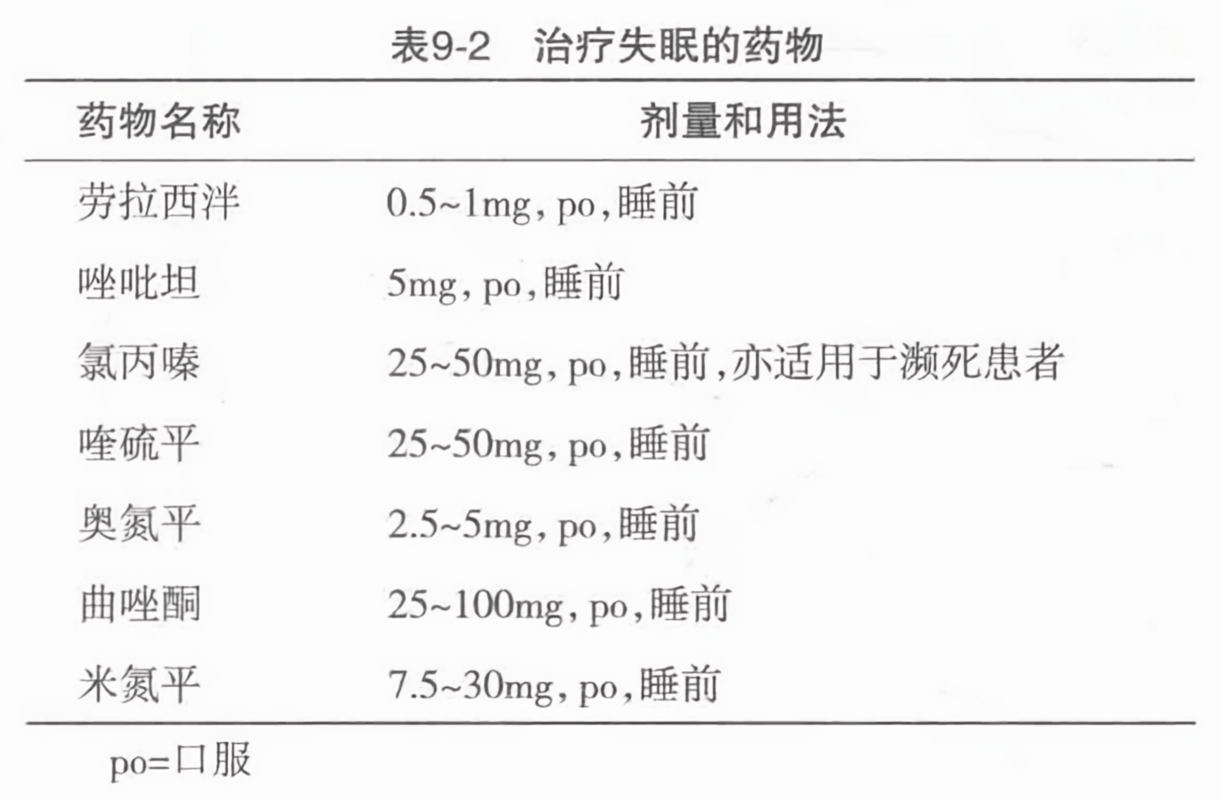

3、抗抑郁药:如米氮平(Mirtazapine)、曲唑酮(Trazodone)等,虽然主要用于治疗抑郁症,但因其能调节睡眠-觉醒周期的神经递质系统,也被用于改善失眠症状,这类药物起效较慢,通常需几周时间才能看到明显效果,且可能伴有性功能障碍、体重增加等副作用。

4、褪黑素受体激动剂:如雷美尔通(Ramelteon)、阿戈美拉汀(Agomelatine)等,通过模拟人体自然分泌的褪黑素来调节生物钟,有助于改善睡眠质量,减少觉醒次数,这类药物通常副作用较小,适合长期使用。

二、选择药物时的考量因素

1、安全性与依赖性:优先考虑那些依赖性小、副作用相对较轻的药物,非苯二氮卓类药物和褪黑素受体激动剂在这方面表现较好。

2、个人体质与健康状况:不同人群对药物的反应不同,老年人、孕妇、有肝肾功能不全者等需特别注意药物的选择与剂量,BZDs在老年人中易引起跌倒和认知功能损害,应谨慎使用。

3、药物相互作用:如果正在服用其他药物或患有其他疾病(如呼吸系统疾病、抑郁症),应告知医生,以免所选药物与其他药物发生相互作用。

4、个人偏好与生活习惯:考虑个人对药物口感的接受度、服药后的感觉以及是否方便等,有些人可能更倾向于快速起效的短效药物以快速入睡。

三、个人化治疗策略与综合管理

1、认知行为疗法(CBT):作为首选的非药物治疗方法,CBT通过改变不良睡眠习惯、建立规律的睡眠-觉醒周期、放松训练等手段来改善睡眠质量,长期效果显著且无副作用,对于轻至中度失眠患者,推荐首先尝试CBT。

2、生活方式调整:保持规律的作息时间、减少咖啡因和酒精摄入、进行适量运动、创造舒适的睡眠环境等都是改善睡眠的有效方法,这些措施应与药物治疗相结合,形成综合治疗策略。

3、逐步戒断策略:对于长期依赖药物入睡的患者,应考虑在医生指导下逐步减少药物剂量或频率,以降低戒断症状的风险,这通常需要与CBT结合进行,以实现更平稳的过渡。

4、定期复查与调整:药物治疗期间应定期与医生沟通,根据治疗效果和身体反应调整用药方案,关注药物可能带来的长期影响,如记忆力减退、反应迟钝等,及时采取措施应对。

治疗失眠的药物没有绝对的“最好”,只有最适合的,在选择时,应综合考虑药物的安全性、有效性、个人体质及生活习惯等因素,不应忽视非药物治疗的重要性,如CBT和生活方式调整,在专业医生的指导下,采取个体化的综合治疗策略,才能更有效地解决失眠问题,提高生活质量,良好的睡眠是健康生活的基石之一,值得我们用心去维护和改善。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...