在人体复杂的生理结构中,肝脏作为重要的代谢和解毒器官,其健康状况直接关系到人体的整体功能,肝脏也可能遭遇各种“不速之客”,其中之一便是肝脏海绵状血管瘤(Cavernous Hemangioma of Liver),一种相对常见的良性肿瘤,本文将深入探讨肝脏海绵状血管瘤的成因、症状、诊断方法以及治疗策略,旨在为患者及医疗专业人士提供全面的信息支持。

一、何为肝脏海绵状血管瘤?

肝脏海绵状血管瘤,简称肝海绵状血管瘤,是一种由异常增生的血管组织构成的良性肿瘤,其内部充满血液的腔隙类似于海绵结构,故得名“海绵状”,这种肿瘤在组织学上属于血管畸形,而非真正的肿瘤,尽管其名称中带有“瘤”字,但肝海绵状血管瘤并不具有恶性肿瘤的侵袭性和转移性,对生命威胁较小。

二、成因与风险因素

关于肝海绵状血管瘤的确切成因尚不完全清楚,但研究指出,其发生可能与以下因素有关:

1、遗传因素:部分病例显示有家族聚集现象,提示遗传因素可能在其中起作用。

2、激素水平:雌激素等性激素水平的变化被认为与血管瘤的生长有关,尤其是女性患者中更为常见。

3、先天发育异常:胚胎期血管发育异常可能导致后天形成血管瘤。

4、其他因素:如慢性炎症、肝病等也可能与血管瘤的形成和发展有关。

尽管大多数肝海绵状血管瘤是良性的,且生长缓慢,但长期存在仍可能引起一些并发症,如瘤体增大导致肝脏功能受损、压迫周围组织引起疼痛或不适等,及时诊断和适当治疗至关重要。

三、症状表现

肝海绵状血管瘤的症状因个体差异而异,且往往在瘤体较大时才出现明显症状,常见症状包括:

腹部不适或疼痛:瘤体增大可压迫周围组织或器官,引起腹部不适或隐痛。

胃肠道症状:如恶心、食欲不振等,因瘤体压迫胃肠道所致。

腹部包块:部分患者可触及腹部隆起或包块。

其他:包括肝功能异常(如黄疸、肝酶升高)等非特异性表现,但较为少见。

值得注意的是,许多小型的肝海绵状血管瘤可能无任何症状,仅在体检或影像学检查时偶然发现。

四、诊断方法

诊断肝海绵状血管瘤主要依靠影像学检查,包括:

1、超声检查:作为初步筛查手段,经济、便捷,能显示肝脏内的占位性病变。

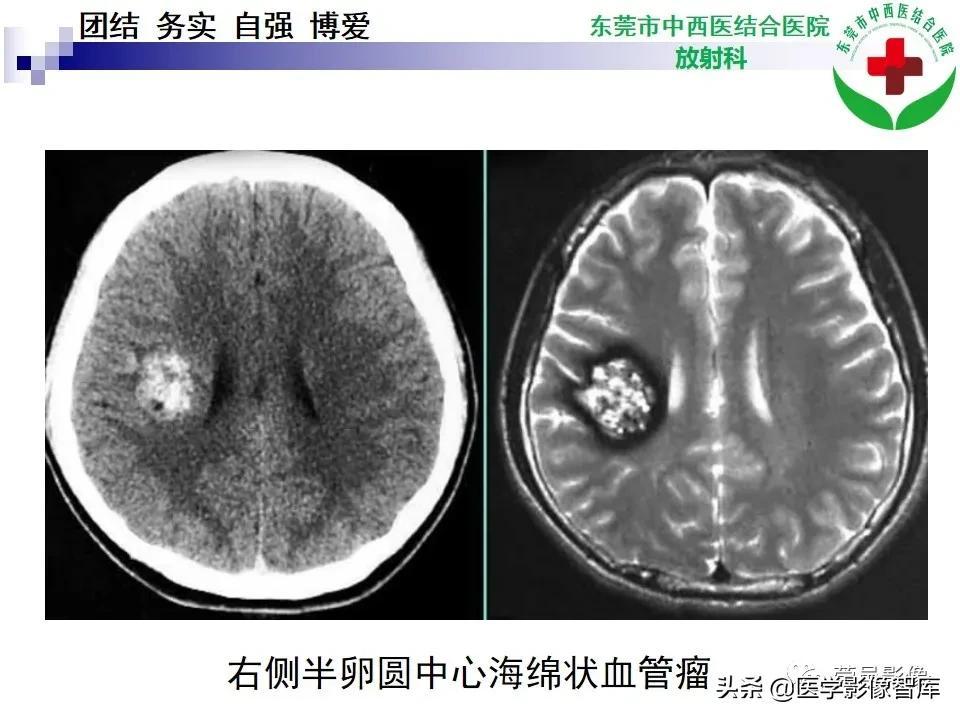

2、计算机断层扫描(CT):能清晰显示血管瘤的特征性表现,如“暴雪样”钙化点。

3、磁共振成像(MRI):特别是带有特殊序列的MRI,如磁敏感加权成像(SWI),对血管瘤的诊断具有高度敏感性。

4、数字减影血管造影(DSA):虽不常用作初诊手段,但在复杂病例中有助于了解血管瘤的供血情况及与其他血管病变的鉴别。

5、穿刺活检:对于难以确诊的病例,穿刺活检可提供组织学依据,但因属有创检查且在大多数情况下不必要,故不作为首选。

五、治疗策略

肝海绵状血管瘤的治疗策略主要依据患者的症状、瘤体大小及生长速度等因素决定,大致可分为以下几类:

1、观察与随访:对于无症状的小型血管瘤(通常指直径小于5厘米),且生长缓慢者,可采取定期复查(如每年一次超声检查)的方式,密切监测其变化。

2、手术治疗:对于有症状的较大血管瘤(直径大于5厘米)、生长迅速或位于重要解剖位置的血管瘤,手术切除是主要治疗手段,手术方式包括开腹手术和腹腔镜手术等,具体选择依据患者情况及医院条件决定。

3、介入治疗:对于不能耐受手术或要求非手术治疗的患者,可采用介入栓塞等方法,通过导管将栓塞剂注入瘤体供血动脉,使瘤体逐渐缩小甚至消失,这种方法创伤小、恢复快,但需严格掌握适应症。

4、其他治疗:如射频消融、微波固化等新技术也在探索中,为患者提供更多治疗选择。

六、生活管理与预防

尽管肝海绵状血管瘤的直接预防措施有限(因其成因复杂),但以下建议有助于维护肝脏健康:

- 保持健康的生活方式:均衡饮食、适量运动、戒烟限酒。

- 定期进行体检:特别是针对肝脏的影像学检查,有助于早期发现并管理潜在问题。

- 避免使用可能损害肝脏的药物或保健品。

- 保持心情愉悦:心理压力和不良情绪可能影响内分泌水平及免疫功能,间接影响肝脏健康。

肝脏海绵状血管瘤虽为良性病变,但其存在仍需引起足够重视,通过科学的诊断和合理的治疗策略,结合良好的生活习惯管理,可以有效控制病情发展,提高患者的生活质量,对于患者而言,了解自身状况并积极配合医生的治疗建议是关键所在。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...