在医学影像学的广阔领域中,CT(Computed Tomography,即计算机断层扫描)作为一种非侵入性的检查手段,被广泛应用于全身各部位疾病的诊断与评估,当CT报告上出现“肝脏钙化灶”这一术语时,许多患者和家属往往会感到困惑和担忧,CT显示肝脏钙化灶究竟意味着什么呢?本文将深入解析这一医学术语的含义、可能的原因、以及它对健康的影响,旨在为读者提供清晰、全面的理解。

一、肝脏钙化灶的基本概念

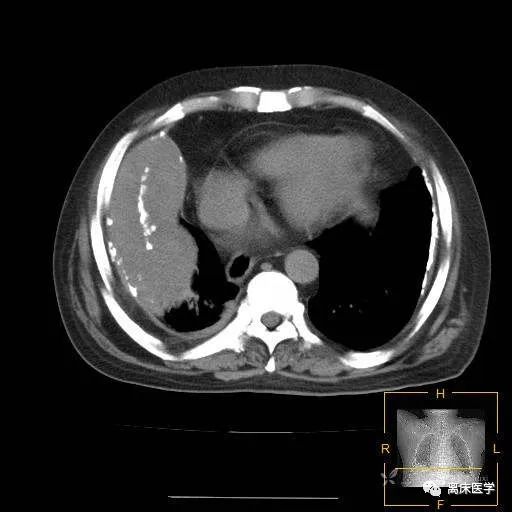

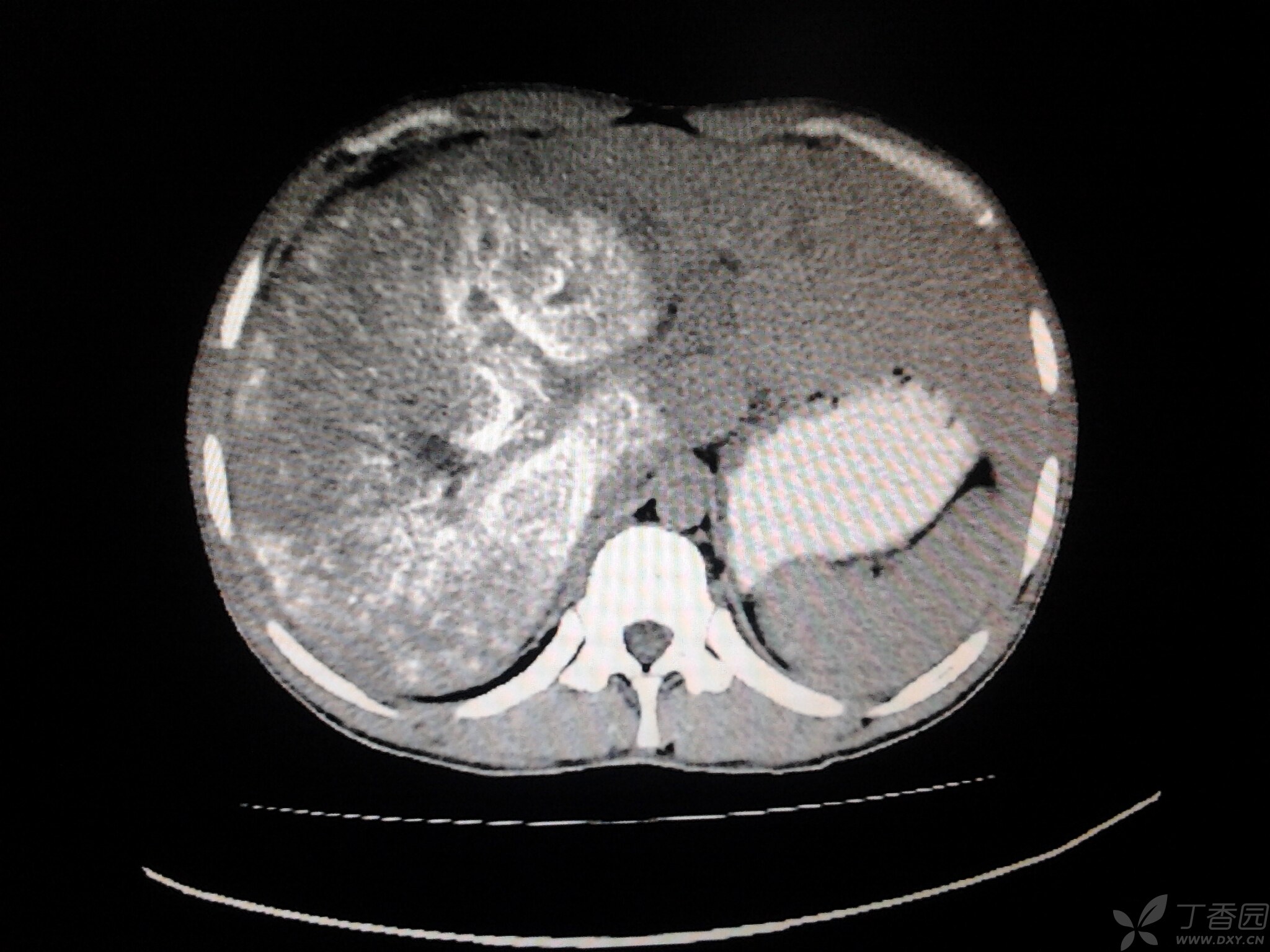

肝脏钙化灶,顾名思义,是指在CT检查中发现的肝脏内异常的钙质沉积,这些钙化灶通常表现为肝脏实质内的小到中等大小的、密度均匀的、边界清晰的白色区域,虽然听起来“钙化”二字可能让人联想到“硬化”或“病变”,但实际上,大多数情况下,肝脏钙化灶是良性的、无害的,且往往不需要特殊治疗。

二、CT显示肝脏钙化灶的原因

1、炎症后遗留:最常见的原因是慢性肝炎、肝结核等肝脏炎症性疾病在治愈后,炎症区域因钙盐沉积而形成钙化灶,这些病灶是疾病愈合过程中的自然结果,表明炎症已得到控制。

2、寄生虫感染:如血吸虫病等寄生虫感染也可能导致肝脏钙化灶的形成,寄生虫死亡后,其残骸被钙质包围并沉积,形成可见的钙化灶。

3、先天性因素:部分肝脏钙化灶可能与个体的先天发育异常有关,如先天性胆管扩张症等,这些情况下,钙化灶可能作为胚胎期发育过程中的残留物存在。

4、其他原因:包括肝内胆管结石、肝内转移性肿瘤的钙化等,虽然相对少见,但也可能导致肝脏钙化灶的出现。

三、肝脏钙化灶的CT表现与鉴别诊断

在CT图像上,肝脏钙化灶通常表现为高密度的白色斑点或斑块,与周围正常的肝组织形成鲜明对比,为了准确判断这些钙化灶的性质,医生通常会结合患者的病史、临床表现以及其他影像学检查(如MRI、超声)进行综合分析,如果CT发现同时存在肝内胆管扩张,则更倾向于诊断为肝内胆管结石;若患者有恶性肿瘤病史,则需考虑转移性肿瘤的钙化可能性。

四、肝脏钙化灶的医学意义与处理策略

1、临床意义:大多数情况下,肝脏钙化灶是稳定的、无症状的,对肝功能无显著影响,因此无需特殊治疗,定期的影像学随访(如每年一次的腹部超声)对于监测其变化至关重要,特别是对于那些有潜在肝病风险的患者。

2、处理策略:对于无症状的肝脏钙化灶,主要采取观察和随诊的策略,医生会建议患者定期复查CT或MRI,以监测钙化灶的大小、数量及形态变化,若在随诊过程中发现钙化灶增大或出现新的症状(如腹痛、黄疸等),则需进一步检查以排除恶性病变的可能,对于有症状或疑似恶性转化的患者,可能需要进一步的活检或手术治疗以明确诊断和治疗。

五、患者教育与心理支持

面对CT报告中“肝脏钙化灶”的字眼,患者往往会产生焦虑和恐惧情绪,医生应向患者及其家属详细解释肝脏钙化灶的良性和自限性特点,减轻其心理负担,鼓励患者保持健康的生活方式,包括合理饮食、适量运动和规律作息,以维护良好的肝功能状态,提供准确的联系方式和紧急情况下的应对指导也是必要的,确保患者在出现任何不适时能及时就医。

CT显示肝脏钙化灶虽然可能引起患者的担忧,但大多数情况下是良性且无需特殊治疗的,通过科学的解释、合理的检查与随诊策略,以及必要的心理支持,可以有效地管理这一情况,未来随着医学影像技术的不断进步和精准医疗的发展,对肝脏钙化灶的早期发现与干预将更加精准有效,为患者带来更多的福音。

面对CT报告中的“肝脏钙化灶”,患者应保持冷静与理性,积极配合医生的建议进行后续检查与随诊,社会各界也应加强对这一医学现象的科普宣传,提高公众的健康素养与自我保健意识。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...