在医学检查与治疗领域,肠胃镜检查作为一种直观、准确的诊断手段,被广泛应用于消化系统疾病的筛查与治疗中,对于初次接触此项检查的患者而言,一个常见的问题便是:“做肠胃镜究竟是从嘴巴还是肛门进入?”为了解答这一疑问,本文将深入探讨肠胃镜的两种不同进入方式——经口(上消化道内镜)与经肛门(下消化道内镜),并详细解析其适用范围、操作过程及注意事项。

一、经口(上消化道内镜)

1. 定义与适用范围

经口进行的肠胃镜检查,通常指的是上消化道内镜检查,主要观察食管、胃及十二指肠等上消化道的病变情况,这一检查方式通过患者的口腔进入,利用一根细长且柔软的内窥镜,通过食道直至胃部及十二指肠区域进行观察和取样。

2. 操作过程

准备工作:检查前需进行一系列准备工作,包括但不限于禁食、禁水至少8小时以减少胃内容物,以及服用祛泡剂以清除胃内泡沫,确保视野清晰,还需进行心电图、血液检查等以评估患者身体状况。

麻醉与镇静:为减轻患者的不适感,通常会采用局部麻醉或全身麻醉,局部麻醉仅在咽喉部涂抹麻醉药,而全身麻醉则需通过静脉注射,使患者在检查过程中处于睡眠状态。

检查过程:患者采取左侧卧位,医生将内镜从口腔缓缓插入,通过食道进入胃部及十二指肠,在插入过程中,医生会不断充气以扩张消化道,便于观察,可利用活检钳取样组织进行病理分析。

结束与观察:检查完成后,内镜会从口腔退出,患者需在恢复室观察一段时间,无异常后方可离开。

3. 注意事项

饮食控制:检查前严格遵守禁食禁水规定。

药物告知:提前告知医生当前服用的药物,特别是血液稀释剂等可能影响凝血功能的药物。

麻醉风险:尤其是对于老年患者或有心肺疾病史的患者,需特别注意麻醉风险及可能的并发症。

后续观察:检查后可能出现喉咙痛、声音嘶哑等不适症状,一般可自行缓解;若出现持续腹痛、黑便等症状,应及时就医。

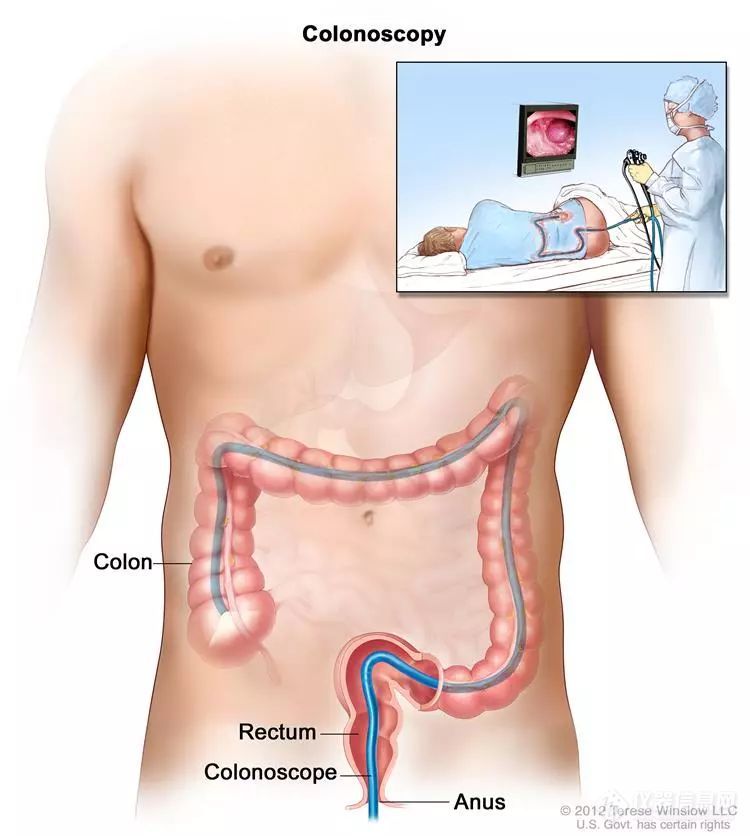

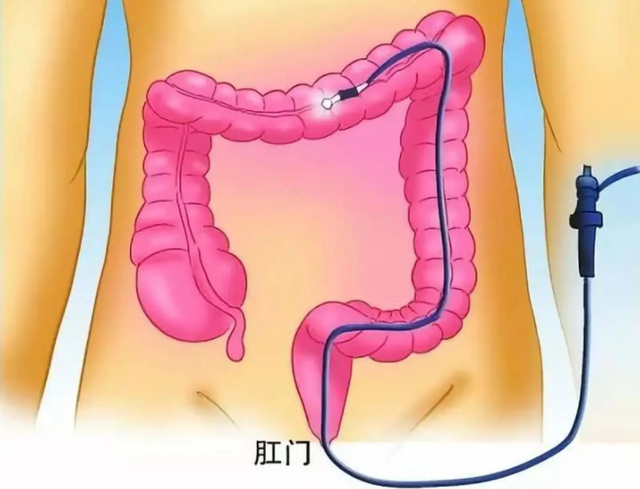

二、经肛门(下消化道内镜)

1. 定义与适用范围

经肛门进行的肠胃镜检查,即下消化道内镜检查,主要针对结肠(大肠)及直肠的病变进行观察和诊断,该检查通过患者的肛门进入,利用内窥镜深入至大肠内部进行详细检查。

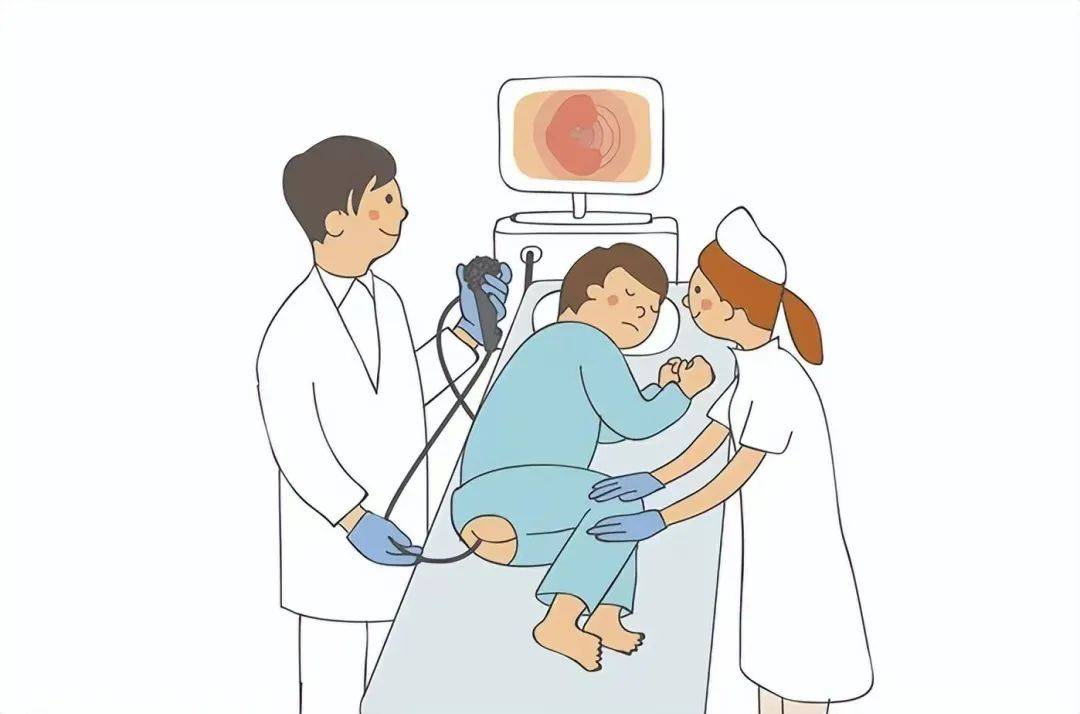

2. 操作过程

准备工作:与上消化道内镜类似,患者需进行肠道准备,通常需服用高渗性电解质溶液(如磷酸钠盐口服溶液)以清洁肠道,确保视野清晰,还需进行必要的身体检查以评估患者状况。

麻醉与镇静:同样可采取局部麻醉或全身麻醉,以减轻患者在检查过程中的不适感,对于部分敏感或不耐受的患者,可选择深度镇静甚至无痛检查。

检查过程:患者采取左侧卧位,双腿屈曲于胸前,医生将内镜从肛门缓缓插入,直至到达回盲部(小肠与大肠的交界处),然后逐步回撤进行全面观察,过程中可进行拍照、录像及取样活检。

结束与观察:检查完成后,内镜从肛门退出,患者需在恢复室观察一段时间,无异常后方可离开医院,部分患者可能出现轻微腹痛、腹胀等不适,一般可自行缓解;若症状持续或加重,应及时就医。

3. 注意事项

肠道准备:肠道准备是否充分直接影响检查结果的准确性,务必按照医生指示完成肠道清洁工作。

饮食调整:检查前后的饮食应遵循医生建议,避免食用高纤维、难以消化的食物。

药物影响:提前告知医生当前服用的药物情况,特别是抗凝药物等可能影响检查结果的药物。

后续观察:部分患者可能出现短暂便秘或腹泻,一般无需特殊处理;若症状严重或持续不减,应及时就医,对于有结肠息肉等病变的患者,可能需进一步治疗或定期复查。

三、选择依据与建议

选择经口还是经肛门的肠胃镜检查方式,主要取决于患者的具体需求和病情情况:

- 对于上消化道(如食管、胃、十二指肠)的病变诊断与治疗,应选择经口上消化道内镜。

- 对于下消化道(如结肠、直肠)的病变诊断与治疗,则应选择经肛门下消化道内镜。

对于某些复杂病例或需要同时观察上、下消化道的状况时,医生可能会建议进行全消化道内镜检查(即同时使用两种方式),以获得更全面的诊断信息。

肠胃镜检查作为一项重要的医疗技术手段,在消化系统疾病的早期发现与治疗中发挥着不可替代的作用,无论是经口还是经肛门的检查方式,其目的都是为了准确诊断、及时治疗、提高患者的生活质量,患者在接受检查前应充分了解检查过程、注意事项及可能的风险;应积极配合医生的工作安排与指导建议;而医生则需在确保安全的前提下提供最适宜的检查方案与治疗方案,通过医患双方的共同努力与配合,我们能够更好地应对消化系统疾病的挑战为患者的健康保驾护航。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...