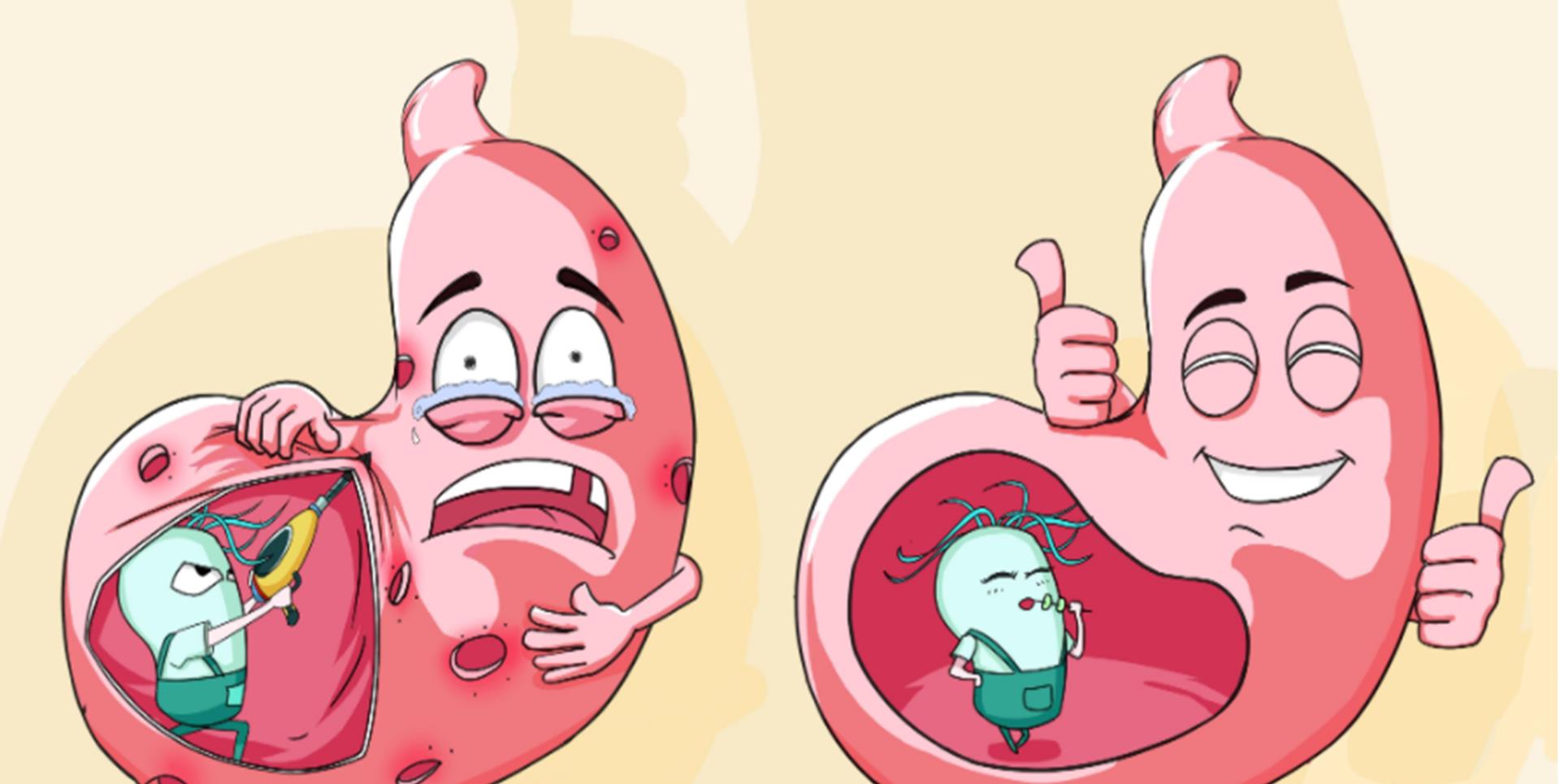

在快节奏的现代生活中,由于饮食不规律、压力增大、环境变化等多种因素,肠胃功能性紊乱成为了一种常见的健康问题,它不仅影响着人们的日常生活质量,还可能引发一系列的消化系统症状,如腹痛、腹胀、便秘或腹泻交替出现等,面对这一挑战,许多人会问:肠胃功能性紊乱能自愈吗?本文将深入探讨这一话题,从定义、成因、自愈的可能性以及促进恢复的途径等方面进行全面分析。

一、肠胃功能性紊乱的定义与表现

肠胃功能性紊乱,也被称为功能性胃肠病(Functional Gastrointestinal Disorders, FGID),是指在没有器质性病变的情况下,由于生理、心理或社会因素导致的胃肠道症状,这些症状包括但不限于:

- 慢性腹痛

- 消化不良

- 胃胀气

- 便秘或腹泻

- 排便习惯改变

- 食欲不振或过度进食感

这些症状往往反复发作,给患者带来极大的不适和困扰。

二、成因分析:多因素交织的“幕后黑手”

1、饮食因素:不规律的饮食习惯、过度加工食品、高脂高糖饮食等,都可能对肠道菌群平衡造成破坏,引发功能紊乱。

2、心理压力:长期的精神紧张、焦虑、抑郁等情绪问题,通过神经内分泌途径影响胃肠道的正常功能。

3、生活习惯:缺乏运动、睡眠不足等不良生活习惯,也是导致肠胃功能紊乱的重要因素。

4、遗传与环境:部分患者可能存在遗传易感性,同时环境因素如气候变化、污染等也可能诱发或加剧症状。

三、自愈的可能性:自然的力量与个体差异

对于肠胃功能性紊乱是否能够自愈,答案并非一概而论,它取决于多个因素的综合作用。

轻度病例:对于一些症状较轻、由单一因素(如短期饮食不当)引起的患者,通过调整饮食结构、减轻压力、改善生活习惯等措施,有可能实现症状的自然缓解甚至完全康复。

复杂病例:对于那些由多种因素交织、症状持续较长时间的患者来说,单纯依靠自愈往往不够,需要更专业的医疗干预和持续的自我管理。

四、促进恢复的途径:科学管理与积极干预

1、饮食调整:建立规律的饮食习惯,增加膳食纤维摄入(如全谷物、果蔬),减少刺激性或高脂食物的摄入,保持水分充足,有助于维持肠道健康。

2、减压策略:学会管理压力,通过冥想、瑜伽、散步等方式放松身心,良好的心理状态是恢复肠道健康的重要基石。

3、规律作息:保证充足的睡眠时间,避免熬夜,规律的作息有助于调节体内生物钟,维持内分泌平衡。

4、适度运动:适量的体育活动能够促进肠道蠕动,改善消化功能,但需注意避免剧烈运动后立即进食。

5、专业咨询:当自我调整效果不佳时,应及时寻求专业医生的帮助,心理治疗(如认知行为疗法)、药物治疗(如抗抑郁药、解痉药)等都是有效的干预手段。

6、肠道微生态调节:近年来,益生菌和益生元的补充在调节肠道微生态平衡方面显示出潜力,有助于改善肠胃功能,但使用前最好咨询专业人士,避免不当使用。

虽然肠胃功能性紊乱在特定条件下具有一定的自愈潜力,但这一过程往往伴随着个体差异和不确定性,更重要的是,我们应将目光投向“主动健康”的观念上——即通过科学的生活方式管理、积极的心理调适以及必要的医疗干预,来主动维护和促进自身健康状态,这不仅是对抗肠胃功能性紊乱的有效策略,也是提升整体生活质量的关键所在。

对于肠胃功能性紊乱能否自愈的问题,我们应持开放而理性的态度,在自然恢复能力的基础上,结合科学的自我管理和必要的医疗支持,才能更好地应对这一挑战,实现从“治疗”到“预防”的转变,享受更加健康的生活。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...