在日常生活和临床实践中,我们时常会遇到一种名为“肠胃感冒”的疾病状态,其症状往往包括发热、头痛、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等,与普通感冒和肠胃炎有所重叠但又有所不同,从中医的角度来看,肠胃感冒的病因病机复杂,涉及多个脏腑的功能失调,尤其是肝与胃的关系尤为密切,本文旨在探讨肠胃感冒的中医辨证施治,特别是其与肝火、胃火之间的联系与区别。

一、中医对肠胃感冒的基本认识

中医将肠胃感冒归为“时行感冒”或“湿阻中焦”的范畴,认为其发病多由外感时邪(如风、寒、湿)与内伤饮食(如过食生冷、油腻)共同作用所致,肝与胃的生理病理变化在疾病的发生发展中起着关键作用。

肝的生理功能:中医认为肝主疏泄,调畅气机,具有调节情志、促进消化等功能,肝气郁结或肝火上炎均可影响脾胃的运化功能。

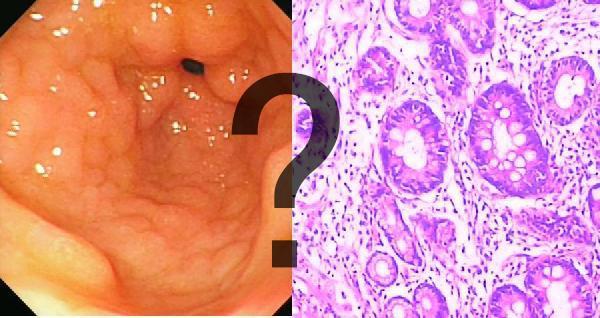

胃的生理功能:胃主受纳腐熟,负责将食物进行初步消化并向下输送,胃火过盛则可致胃失和降,出现一系列消化系统症状。

二、肝火与肠胃感冒的关系

肝火,即肝经火旺,多由情志不遂、郁而化火或嗜食辛辣所致,当肝火亢盛时,可上扰清窍,出现头晕目赤、面红目赤等症状;肝木克土(中医五行理论中木克土),可影响脾胃的运化功能,导致脾胃升降失常,出现腹胀、纳差、腹泻或便秘等肠胃症状,肝火还可能伴随有口苦咽干、心烦易怒等表现。

在肠胃感冒中,若患者伴有明显的情绪波动、易怒、口苦咽干等症状,且舌苔黄腻、脉象弦数,则可考虑为肝火犯胃型肠胃感冒,治疗上应注重清泻肝火、和胃降逆。

三、胃火与肠胃感冒的关系

胃火,即胃热炽盛,多由过食辛辣温燥之品或热邪内侵所致,胃火过盛则可致胃热炽盛,腐熟功能亢进,出现消谷善饥、口臭、牙龈肿痛、大便秘结等症状,在肠胃感冒中,若患者以胃脘部灼热疼痛、口渴喜冷饮、大便秘结或臭秽为主要表现,且舌苔黄燥、脉象滑数,则可考虑为胃火炽盛型肠胃感冒,治疗上应侧重于清胃泻火、通腑泄热。

四、辨证施治:区分肝火与胃火的策略

1、肝火犯胃型:治疗上以疏肝解郁、清泻肝火为主,常用方剂如龙胆泻肝汤合左金丸加减,其中龙胆草、黄芩清泻肝胆实火;黄连、吴茱萸清泻肝胃之火并制酸和胃;柴胡、白芍疏肝解郁;甘草调和诸药,可辅以心理调适,如静心养神、避免情绪波动等。

2、胃火炽盛型:治疗上以清胃泻火、通腑泄热为原则,常用方剂如白虎汤合承气汤加减,其中石膏、知母清热泻火;大黄、芒硝通腑泄热;黄连清胃泻火;甘草调和药性,饮食上应避免辛辣温燥之品,多食清淡易消化食物,保持大便通畅。

五、综合调护与预防

除了药物治疗外,对于肠胃感冒的调护同样重要,患者应保持良好的生活习惯和饮食习惯,如规律作息、适量运动、避免过度劳累;饮食上宜清淡易消化,忌食辛辣温燥之品及生冷寒凉之物;同时注意情绪调节,保持心情舒畅,避免情绪波动对脾胃的影响。

在预防方面,可适当服用一些具有清热解毒、和胃消食的中药茶饮或食疗方,如菊花茶(清热解毒)、麦冬茶(养阴清热)、山楂粥(消食化积)等,在季节交替或气温变化较大时,注意增减衣物,避免外邪侵袭。

肠胃感冒的病因病机复杂多样,其中肝火与胃火的辨证施治是关键,通过中医的辨证论治,可以更精准地针对不同证型的肠胃感冒进行个体化治疗,结合综合调护与预防措施,可以更好地促进患者的康复并预防疾病的复发,在面对肠胃感冒时,应保持冷静并寻求专业中医的指导与帮助,以实现最佳的治疗效果和预后。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...