在中医理论中,肠胃与脾胃是两个既紧密联系又有所区别的概念,它们共同参与人体的消化吸收过程,但各自的功能和症状表现有所不同,正确区分是肠胃不好还是脾胃不好,对于采取针对性的调理措施至关重要,本文将从症状、功能、以及诊断方法三个方面,详细解析如何判断是肠胃问题还是脾胃问题。

一、症状差异

1. 肠胃问题:肠胃问题主要涉及肠道的消化和吸收功能,常见的症状包括但不限于:腹胀、腹痛(多见于下腹部)、便秘或腹泻(尤其是交替出现)、大便不成形、肛门排气增多等,由于肠道是免疫系统的重要组成部分,长期肠道问题还可能引发全身性症状,如疲劳、失眠、免疫力下降等。

2. 脾胃问题:脾胃问题则更多地关联于胃的受纳、腐熟功能和脾的运化功能,胃主受纳,脾主运化,故脾胃不和常表现为食欲不振、消化不良、胃脘部不适(上腹部胀满或疼痛)、嗳气、恶心、呕吐、泛酸、口淡无味或口臭等症状,长期脾胃虚弱还可能导致气血生化不足,出现面色萎黄、神疲乏力、肢体倦怠等全身性虚弱表现。

二、功能解析

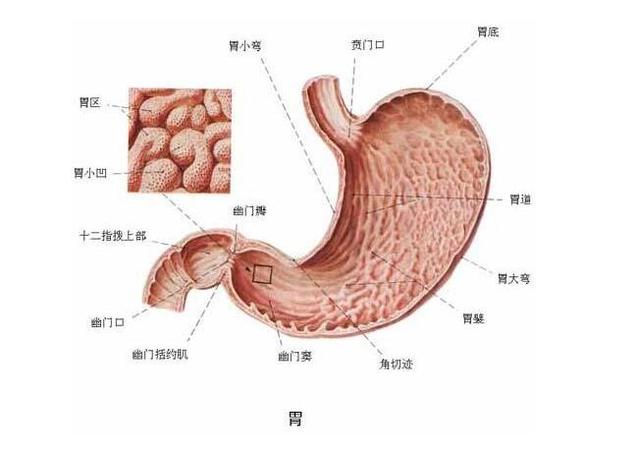

1. 肠胃功能:肠胃主要负责食物的消化和吸收,将食物分解为小分子物质,通过肠壁吸收进入血液,为身体提供能量和营养,肠道还是人体最大的免疫器官,参与免疫调节和防御。

2. 脾胃功能:中医认为“脾主运化”,指脾负责将食物转化为水谷精微,并输布到全身各处,以供养全身脏腑组织,胃则主受纳,负责暂时储存食物并进行初步的消化,脾胃相互配合,共同完成对食物的消化吸收过程。

三、诊断方法与辅助手段

1. 问诊与观察:首先通过详细的问诊了解患者的具体症状,如腹胀位置、疼痛性质、食欲变化等,观察患者的面色、舌苔等体征变化也是重要的辅助手段,脾胃虚弱者常表现为面色萎黄、舌苔薄白;而肠胃湿热者则可能出现舌苔黄腻等表现。

2. 脉诊与听诊:中医的脉诊可以反映脏腑的功能状态,通过触摸患者的脉象,可以感知到脾胃或肠胃的不同问题,脾胃不和者脉象可能表现为细数无力;而肠胃实热者则可能表现为滑数有力,听诊腹部肠鸣音的强弱和频率也能为诊断提供线索。

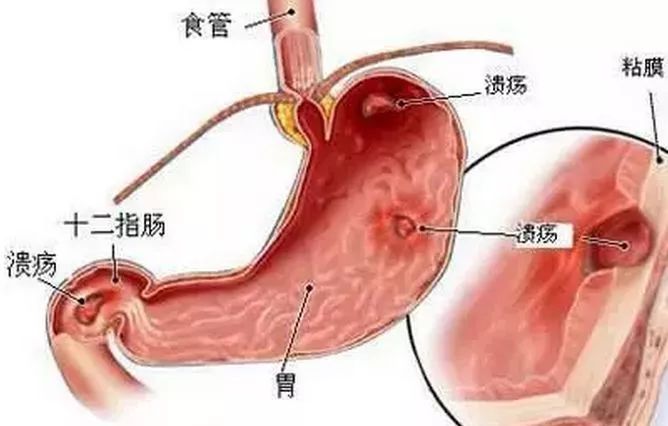

3. 现代医学检查:虽然中医主要依靠望闻问切进行诊断,但在必要时可结合现代医学检查手段以明确诊断,如血常规、大便常规、胃镜、肠镜等检查可以帮助排除器质性病变,如炎症、溃疡或肿瘤等。

四、综合判断与调理建议

在综合了上述症状、功能和诊断方法后,可以初步判断是肠胃问题还是脾胃问题,但值得注意的是,实际生活中很多情况下是两者兼有或相互影响,因此治疗时需综合考虑。

对于肠胃问题,应注重饮食调理,避免辛辣、油腻食物,增加膳食纤维摄入以促进肠道蠕动,保持良好的生活习惯,如规律作息、适量运动等,有助于改善肠道环境,必要时可考虑使用益生菌或轻泻剂等药物辅助治疗。

对于脾胃问题,则需注重健脾和胃,饮食上宜清淡易消化,避免过饱过饥,可适当食用山药、薏米等具有健脾作用的食物,保持心情舒畅对脾胃功能的恢复也至关重要,中医的针灸、推拿和中药调理也是不错的选择。

判断是肠胃不好还是脾胃不好是一个综合性的过程,需要结合患者的具体症状、功能状态以及必要的辅助检查来做出准确判断,在中医理论指导下进行个体化的调理和治疗,往往能取得更好的效果,保持良好的生活习惯和心态对于预防和改善这类问题同样重要。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...