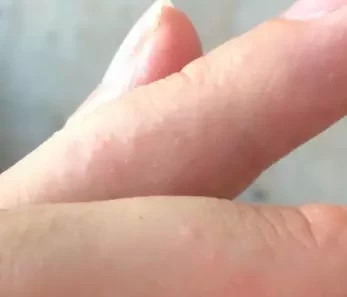

在日常生活中,我们时常会遇到皮肤瘙痒的情况,无论是由于干燥、过敏、还是蚊虫叮咬引起,当这种瘙痒被不慎抓挠后,往往会出现意想不到的后果——皮肤上出现水泡,这一现象不仅令人不适,还可能引发进一步的皮肤问题,本文将深入探讨皮肤瘙痒后抓挠导致起水泡的原因、影响以及如何正确处理这一情况,以帮助读者更好地理解和应对这一常见但令人困扰的肌肤问题。

一、为何抓挠会引起水泡?

皮肤是人体最大的器官,具有保护、调节体温和感知触觉等多重功能,当皮肤受到外界刺激(如过敏原、细菌、病毒)或内部因素(如干燥、炎症)影响时,会引发瘙痒感作为身体的自我保护反应,不恰当的抓挠行为会破坏皮肤表面的屏障功能,导致真皮层下的血管扩张、液体渗出,进而形成水泡。

1、皮肤屏障破坏:抓挠直接导致皮肤表层细胞受损,使得本应留在皮肤内部的液体渗出至表皮外,形成水泡。

2、炎症反应加剧:抓挠还会刺激皮肤内的免疫细胞,引发更强烈的炎症反应,进一步加剧组织液渗出和水肿。

3、细菌感染风险:抓破的皮肤为细菌提供了入侵的机会,尤其是金黄色葡萄球菌等常见病原体,可能导致继发感染,使水泡情况恶化。

二、水泡的种类与影响

根据水泡的大小、数量和伴随症状,可以将其分为不同类型:

小而散在的水泡:通常由轻微刺激或过敏引起,如蚊虫叮咬或接触性皮炎,一般无严重后果,但影响美观和舒适度。

大而密集的水泡:多见于严重过敏反应(如荨麻疹)、湿疹急性发作或自身免疫性疾病(如天疱疮),可能伴有剧烈瘙痒、疼痛和发热等症状,需及时就医。

继发感染的水泡:若因抓挠导致皮肤破损后未妥善处理,可引起细菌感染,出现脓液、红肿、疼痛加剧等表现,严重时甚至引发全身性感染。

三、正确处理与预防措施

面对因抓挠引起的皮肤水泡,正确的处理方法和预防措施至关重要:

1、立即停止抓挠:最基本也是最重要的一步,避免进一步损伤皮肤,可以尝试使用冰袋冷敷缓解瘙痒感。

2、保持清洁干燥:用温水轻轻清洗患处,避免使用刺激性强的肥皂或热水,洗净后用干净的毛巾轻轻拍干水分,保持皮肤干燥。

3、使用外用药物:根据具体情况,在医生指导下使用消炎药膏(如红霉素软膏)、抗过敏药膏(如氢化可的松)或保湿霜(如凡士林),以减轻炎症、止痒并促进愈合。

4、避免摩擦与刺激:穿着宽松、柔软的衣物,减少对水泡部位的摩擦和刺激,避免再次接触可能的过敏原或刺激物。

5、必要时就医:若水泡持续不消、增大、伴有高热、脓液等症状,应及时就医,以免延误治疗导致严重后果。

四、日常预防策略

保持皮肤湿润:使用合适的保湿产品,特别是在干燥季节或环境中,以维护皮肤屏障功能。

注意饮食与生活习惯:避免食用已知的过敏食物,保持规律作息,增强身体免疫力。

定期检查与咨询:对于有过敏史或易感体质的人群,应定期进行皮肤检查,必要时咨询专业医生制定个性化的防护方案。

环境控制:保持居住和工作环境的清洁与通风,减少尘螨、霉菌等潜在过敏原的滋生。

皮肤瘙痒后抓挠起水泡虽是常见现象,但其背后的原因复杂且可能带来一系列不良后果,通过了解其成因、采取正确的处理措施并实施日常预防策略,我们可以有效减少这一问题的发生,维护皮肤的健康与美丽,当遇到难以自行处理的情况时,及时寻求专业医疗帮助是保护皮肤免受进一步伤害的关键。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...