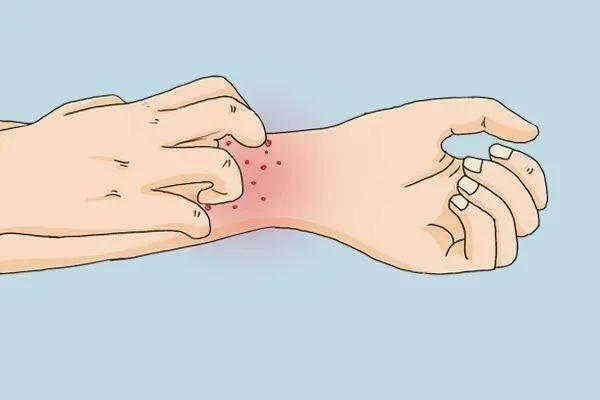

在日常生活里,皮肤痒这一症状颇为常见,它不仅影响人们的日常活动,还可能因频繁搔抓而引发皮肤损伤、感染等后续问题,从中医的角度来看,皮肤痒并非单一因素所致,而是与人体内部环境、气血运行、脏腑功能等多方面因素密切相关,本文将深入探讨中医对皮肤痒的独特解释,并从中医理论出发,分析其成因及相应的调治方法。

一、中医对皮肤痒的基本认识

在中医理论中,皮肤被视为人体之表,是人体与外界环境相接触的第一道防线,中医认为,皮肤痒的根源在于“风、湿、热、燥”四邪的侵袭或人体内部脏腑功能的失调,具体而言:

风邪:风为百病之长,善行数变,易侵袭人体肌表,导致皮肤瘙痒,风邪又可分为外风和内风,外风多由自然界的风邪侵袭所致,内风则与肝的疏泄功能失常有关。

湿邪:湿邪重浊黏腻,易阻遏气机,影响水液代谢,导致湿邪蕴积于肌肤,引发皮肤瘙痒。

热邪:热邪易耗伤津液,迫津外泄,导致皮肤干燥、瘙痒,热邪可由外感或内生,如饮食辛辣、情志过激等均可化火生热。

燥邪:秋季干燥,易耗伤人体津液,导致肌肤失养,出现干燥、瘙痒等症状。

二、皮肤痒的中医分类及成因

1、血虚风燥型:此类型多见于中老年人或产后体虚者,因血虚不能濡养肌肤,加之风邪侵袭,导致肌肤干燥、瘙痒,患者常伴有面色苍白、心悸失眠等症状。

2、湿热蕴结型:多见于体质偏湿热者或长期居住在潮湿环境的人,湿热之邪蕴结于肌肤,导致皮肤瘙痒、红疹、渗液等症状,患者常伴有身重困倦、大便黏腻不爽等表现。

3、血瘀阻络型:此类型多见于外伤后或久病体虚者,因血瘀阻络,气血不能濡养肌肤,导致皮肤瘙痒、麻木等症状,患者常伴有痛处固定、舌质紫暗等表现。

4、肝郁化火型:情志不舒、肝气郁结可化火生风,导致皮肤瘙痒,此类型患者常伴有情绪不稳、烦躁易怒等表现。

三、中医调治皮肤痒的方法

1、内服中药:根据不同类型选择相应的中药方剂进行调治,对于血虚风燥型患者,可采用当归饮子加减以养血润燥、熄风止痒;对于湿热蕴结型患者,则可用龙胆泻肝汤加减以清热利湿、解毒止痒。

2、外用药物:中医外治法在缓解皮肤痒方面也有显著效果,如使用苦参、黄柏等具有清热燥湿、杀虫止痒作用的中药煎水外洗或外敷;或使用含有冰片、薄荷等成分的膏剂涂抹于患处以缓解瘙痒。

3、针灸疗法:通过针灸特定穴位如曲池、血海、三阴交等,可调节气血运行、疏通经络,从而达到止痒的目的,拔罐、刮痧等疗法也可作为辅助手段使用。

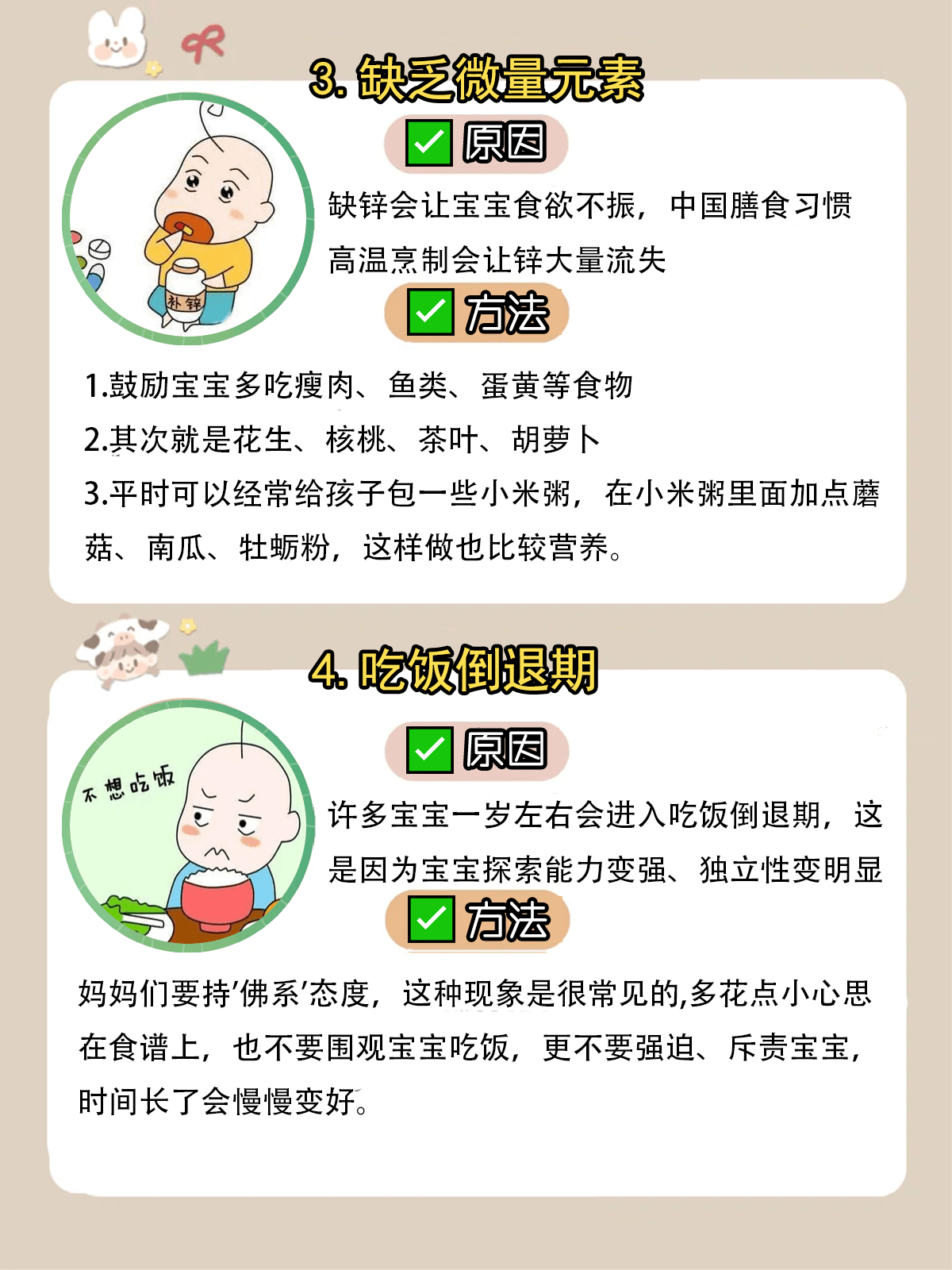

4、食疗与药膳:中医强调“药食同源”,通过调整饮食结构也能有效缓解皮肤痒,如对于血虚风燥型患者,可食用红枣、桂圆等补血食物;对于湿热蕴结型患者,则应避免辛辣油腻食物,多吃薏米、冬瓜等利湿食物。

5、情志调摄:保持心情舒畅对预防和治疗皮肤痒至关重要,中医认为“肝主疏泄”,情志不舒可导致肝气郁结而化火生风,通过音乐疗法、冥想练习等方式调节情绪,有助于改善皮肤痒症状。

案例一:张女士,45岁,因产后体虚导致皮肤瘙痒难耐,经中医诊断为血虚风燥型皮肤痒,采用当归饮子加减内服配合外用苦参煎水外洗治疗两周后,症状明显缓解,继续巩固治疗一个月后痊愈。

案例二:李先生,30岁,因长期居住在潮湿环境中工作而患上湿疹并伴有剧烈瘙痒,经中医诊断为湿热蕴结型皮肤痒,采用龙胆泻肝汤加减内服及黄柏煎水外洗治疗一个月后症状明显改善,继续治疗三个月后痊愈且未复发。

通过以上案例可以看出,中医在调治皮肤痒方面具有独特的优势和显著的效果,它不仅关注症状的缓解还注重整体调理和个体化治疗方案的制定;同时强调“治未病”的思想即预防为主;此外还注重情志调摄和饮食调养等方面对健康的影响;这些特点使得中医在处理复杂多变且难以根治的皮肤病方面具有不可替代的作用。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...