在快节奏的现代生活中,不少人时常会遇到“身上皮肤痒”这一常见症状,它不仅影响日常生活的舒适度,还可能对情绪和睡眠质量造成不良影响,从中医的角度来看,皮肤瘙痒并非单一因素所致,而是与人体内部环境、气血运行、脏腑功能等多方面因素密切相关,本文将深入探讨中医对皮肤瘙痒成因的理解,并提出相应的调治方法,以期为患者提供一种自然、温和的缓解途径。

一、中医对皮肤瘙痒的认知

在中医理论中,皮肤被视为人体脏腑功能的外在表现之一,其健康状况直接反映了机体内环境的平衡状态,皮肤瘙痒,中医称之为“风痒”、“血热痒”等,主要归因于以下几个方面:

1、风邪侵袭:中医认为,“风为百病之长”,风邪易侵袭人体肌表,导致气血运行不畅,出现皮肤瘙痒,风邪又可分为外风和内风,外风多由自然界的风寒、风热引起,内风则与肝风内动、血虚生风相关。

2、血热内蕴:饮食不节、情志过激或体内有热邪,均可导致血热妄行,热邪迫血妄行于肌肤,引起皮肤瘙痒,血热常伴有红疹、脱屑等症状。

3、湿邪困阻:长期处于潮湿环境或饮食不洁,易致湿邪内生,湿性重浊黏滞,易阻遏气机,使气血运行不畅,皮肤失养而痒,湿邪还常伴有皮肤渗液、糜烂等症状。

4、血虚风燥:久病体虚、失血过多或脾胃功能虚弱,导致气血生化不足,血虚不能濡养肌肤,加之风邪侵袭,形成血虚风燥之症,表现为皮肤干燥、瘙痒难忍。

二、中医调治方法

针对上述成因,中医提供了多种调治方法,旨在从内而外调理,达到标本兼治的效果。

1、疏风清热:对于因外感风热或内生热邪引起的皮肤瘙痒,可采用疏风清热的中药方剂,如消风散(由荆芥、防风、牛蒡子等组成),以疏散风邪、清热利湿。

2、凉血解毒:针对血热内蕴所致的瘙痒,可选用具有凉血解毒功效的中药,如生地、丹皮、赤芍等,以清解血分热毒,促进血液循环。

3、健脾利湿:对于湿邪困阻引起的皮肤问题,治疗上应注重健脾利湿,常用方剂如胃苓汤(苍术、厚朴、陈皮等),以增强脾胃运化功能,促进湿邪排出。

4、养血润燥:针对血虚风燥型皮肤瘙痒,治疗重点在于养血润燥、祛风止痒,可选用四物汤(熟地、当归、白芍等)加减,配合润肤止痒的中药如白蒺藜、何首乌等,以滋养肌肤,缓解瘙痒。

三、生活调护与预防

除了药物治疗外,中医还强调生活调护的重要性,通过调整饮食习惯、情绪管理、作息规律等措施,可有效预防和缓解皮肤瘙痒:

饮食调养:避免辛辣、油腻食物及酒类刺激,多食用富含维生素和矿物质的蔬菜水果,如胡萝卜、菠菜、西瓜等,以保持大便通畅,减少体内湿热积聚。

情绪调节:保持心情舒畅,避免过度焦虑和紧张,中医认为情志过激易化火生风,加重病情,可通过冥想、瑜伽等方式来放松身心。

作息规律:保证充足的睡眠时间,避免熬夜,良好的作息有助于调节体内阴阳平衡,增强免疫力。

环境适宜:保持居住环境干燥通风,避免长时间处于潮湿闷热的环境中,使用加湿器或除湿机调节室内湿度至适宜范围(约40%-60%)。

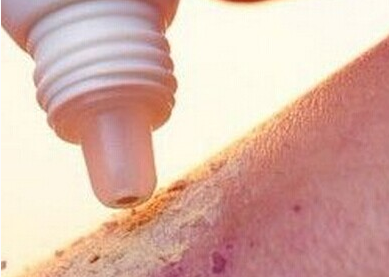

皮肤护理:选择温和无刺激的洗浴用品,避免使用过热的水洗澡,洗澡后及时涂抹保湿乳液或润肤霜,保持皮肤湿润。

身上皮肤痒虽是常见症状,但其背后却蕴含着复杂的中医理论,通过了解其成因并采取针对性的中医调治方法及生活调护措施,不仅能有效缓解瘙痒症状,还能从根源上改善体质,增强机体抵抗力,值得注意的是,若皮肤瘙痒症状持续不减或加重,应及时就医检查,排除其他潜在疾病的可能性,在专业医师的指导下进行综合治疗,方能更好地恢复健康。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...