在医学影像学的领域中,肝脏低密度灶(Hepatic Hypodense Lesion)是一个常见的术语,它指的是在CT(计算机断层扫描)或MRI(磁共振成像)检查中,肝脏区域出现的相对于周围正常肝组织密度较低的影像表现,这一现象可能预示着多种疾病的存在,从良性到恶性不等,因此其诊断与治疗需要严谨的医学评估和个性化的治疗方案,本文将深入探讨肝脏低密度灶的成因、可能的疾病类型、诊断方法以及相应的治疗策略。

一、肝脏低密度灶的成因与可能疾病

1. 良性病变

肝囊肿:是最常见的良性低密度灶,由囊壁和囊内容物(通常是液体)组成,通常无症状,但较大时可能引起压迫症状。

血管瘤:由异常扩张的血管组成,通常无症状,但可随时间增大。

局灶性结节性增生:一种非肿瘤性增生,通常由血管和纤维组织构成,无恶性潜能。

肝脓肿:由细菌感染引起的局部化脓性炎症,常伴有发热、疼痛等症状。

2. 恶性病变

原发性肝癌:包括肝细胞癌和胆管细胞癌,是肝脏最常见的恶性肿瘤,具有较高的恶性程度和侵袭性。

转移性肝癌:由身体其他部位的肿瘤转移至肝脏形成,如结肠癌、乳腺癌等。

二、诊断流程与评估方法

1. 影像学检查

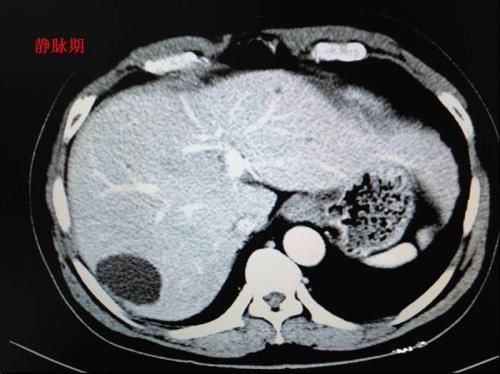

CT扫描:是最常用的初步检查手段,能够清晰显示肝脏的解剖结构和低密度灶的形态、位置,增强CT(使用含碘对比剂)有助于区分血管结构与肿瘤组织。

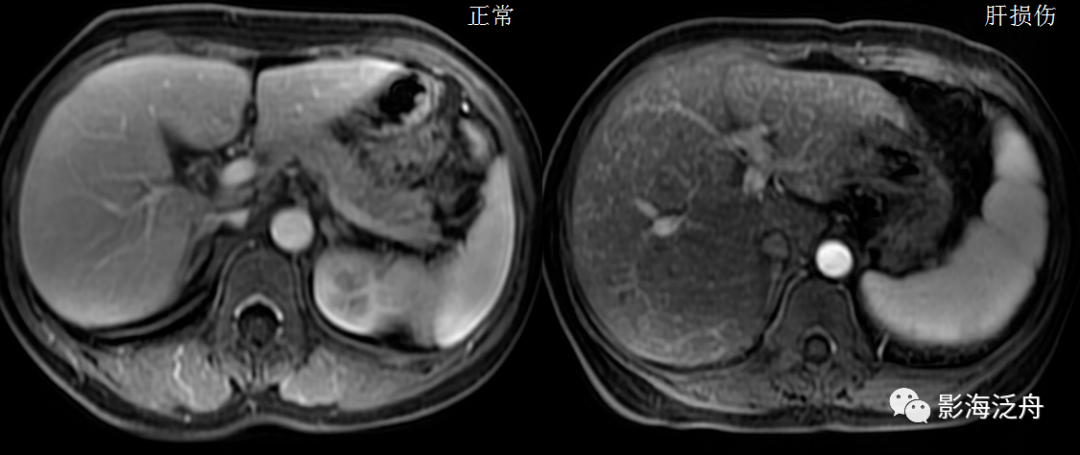

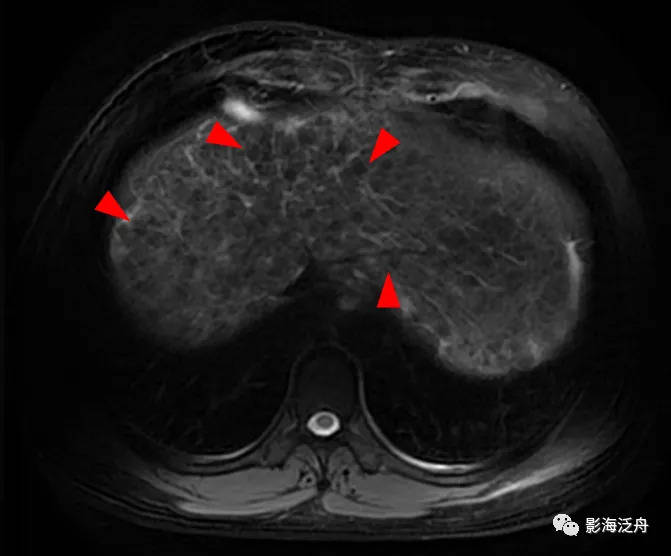

MRI:对于某些类型的肿瘤(如血管瘤),MRI提供更详细的解剖信息,尤其是T1加权和T2加权成像。

超声检查:简便易行,可作为初步筛查工具,但准确性较CT和MRI略低。

PET-CT(正电子发射断层扫描):用于评估肿瘤的代谢活性,有助于区分良恶性病变。

2. 实验室检查

- 血液学检查包括肝功能测试(如ALT、AST)、甲胎蛋白(AFP)水平检测(对肝癌有较高特异性)、以及肿瘤标志物如CEA、CA19-9等。

- 必要时进行肝穿刺活检,获取组织样本进行病理学分析,是确诊的金标准。

三、治疗策略与考虑因素

1. 良性病变的治疗

对于大多数良性低密度灶,如肝囊肿和血管瘤,若无明显症状且病灶较小,通常采取保守治疗,定期随访观察即可,对于有症状或增大的病灶,可考虑以下治疗方式:

手术治疗:对于较大的肝囊肿或血管瘤,可通过腹腔镜手术进行切除或引流。

介入治疗:如经皮穿刺硬化治疗肝囊肿、经导管栓塞治疗血管瘤等。

2. 恶性病变的治疗

对于肝癌等恶性病变,治疗策略需根据肿瘤分期、患者总体健康状况及个人意愿综合决定:

手术切除:对于早期肝癌患者,肝切除术是首选治疗方法,可提高生存率和生活质量。

肝移植:对于某些不适合手术切除的早期肝癌患者或终末期肝病患者,肝移植是一种选择。

局部消融治疗:如射频消融、微波消融等,适用于小病灶或无法手术切除的情况。

化疗与靶向治疗:对于中晚期肝癌患者,化疗和靶向药物(如索拉非尼、仑伐替尼)可延长生存期并改善症状。

免疫治疗与临床试验:随着医学进步,免疫治疗(如PD-1抑制剂)和参与临床试验也成为新的治疗选择。

四、预防与日常管理建议

1、健康生活方式:保持均衡饮食,减少高脂、高糖食物摄入;适量运动,控制体重;戒烟限酒;避免长期接触有害化学物质和辐射。

2、定期体检:特别是对于有肝癌家族史的人群,应定期进行肝脏相关检查,包括血液学检查和影像学检查。

3、疫苗接种:接种乙肝疫苗是预防肝癌的重要措施之一,因为乙型肝炎病毒感染是肝癌的主要风险因素之一。

4、心理健康:保持积极乐观的心态,良好的心理状态有助于提高身体免疫力,对抗疾病。

5、遵医嘱随访:对于已确诊为肝脏低密度灶的患者,严格遵循医生的建议进行定期复查和治疗,及时调整治疗方案。

肝脏低密度灶作为医学影像学中的常见发现,其背后可能隐藏着多种疾病,面对这一情况时,患者应保持冷静,积极配合医生进行全面的诊断评估和治疗计划制定,通过科学合理的治疗方法和健康的生活方式调整,可以有效管理甚至逆转病情的发展,社会各界也应加强对肝脏健康知识的普及教育,提高公众对肝脏疾病的认知与预防意识,共同构建一个更加健康的未来。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...